◆野村監督追悼で公開します。旧「セットポジション」では「九番勝負」の2番打者に配置していました。

◆1996年のスワローズはジャイアンツの斎藤雅樹に対して6戦全敗でした。翌97年セントラルリーグの開幕戦では、カープから移籍したばかりの小早川毅彦の3連発で斎藤を沈めています。この試合に登板した野中徹博と広田浩章も移籍1年目の投手でした。

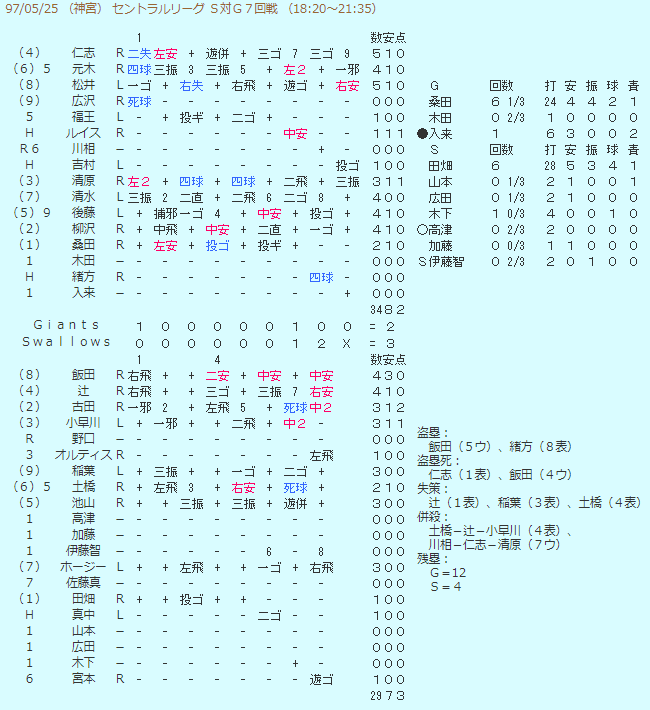

◆「野村再生工場」全盛期の試合(1997年5月25日のS対G7回戦)です。神宮ですから、私はいつもの2階席で見ていたはずです。スワローズの先発は移籍2年目の田畑一也、ジャイアンツはリハビリ明けの桑田真澄でした。桑田は6回まで被安打3の好投で7回表終了2対0です。

足を滑らせたのは小早川なのに

田畑の立ち上がりは不安定だった。先頭の仁志敏久に対していきなりボールが3つ先行した。仁志は4球目と5球目を見送り、6球目はファウルだった。フルカウントからの7球目を打った。ほぼセカンド正面のゴロだ。打球を見て「やれやれ、ワンアウトだ」と思っていたら、ちょっと様子がおかしい。

仁志の打球にファーストの小早川が反応していた。このため、ベースに入るのが遅れた。セカンドの辻発彦は、小早川がベースに戻るタイミングに合わせて一塁に送球した。慌てていたのだろう。小早川が足を滑らせた。辻の送球はファウルグラウンドに抜けて、バックアップした古田敦也が処理した。

記録としてはそこそこ微妙なところだ。【A】小早川のエラー、【B】辻のエラー、【C】内野安打が考えられる。打球自体はとてもヒットを記録するような当たりではない。ただ、どちらにもエラーをつけにくいので、「ヒット」で逃げたい心理も働く。さあ、プロの記録員はどう判断するのだろう。

しょっぱなから興味津々でスコアボードに注目した。「E4」と出た。アウトがとれなかったのは小早川が足を滑らせたからであって、その因果関係だけに着目するなら、小早川にエラーをつけるのが本来の姿というものだ。

辻の送球は別に悪くはなかった。足を滑らせたのは小早川だ。辻には(あまり)責任はない。ただ、送球した選手に(あまり)責任がなくても、記録上の「エラー」がつくことはある。転んだり滑ったりは免除対象と明記されているのだ。

バスターエンドラン?

無死一塁、2番は元木大介だ。元木は3球目までバントの構えで見送って、ボールカウントは1B-2Sとなった。4球目、仁志はスタートした。元木はバントの構えからバットを引いて、トップの位置に戻した。ボール球だったせいか、そのまま見送った。古田の二塁送球をカバーに入ったショートの土橋勝征が受けて、仁志はアウトになった。

仁志のスタートのタイミングは、単独スチールではなかったように思われる。単独スチールなら、バスターで見送るより、バントの構えのまま見送るなりバスターで空振りするほうが「援護」になるだろう。やはり、どちらかがサインを見落としたと考えるべきだろう。私はバスターエンドランだったはずだと勝手に思っている。

いずれにせよ、ジャイアンツはせっかくもらった走者をみすみすアウトにした。元木は四球で歩き、松井秀喜のファーストゴロと広沢克の死球で二死一・二塁となった。5番・清原和博のレフト線二塁打で、二塁走者の元木が生還した。

6番の清水隆行は3球三振に倒れて、1点どまりだった。まあ、エラー、四球、死球、二塁打の順番だったのに1点だけで済んだのだから、スワローズとしては上出来だ。

リハビリ中の桑田

ジャイアンツの先発・桑田は1995年のシーズン途中、ファウルフライにダイビング・キャッチを試みて肘を故障した。翌96年は登板機会が一切なく、この年の開幕当初から先発ローテーションに復帰していた。

ローテーション「復帰」と言っても、前半戦の16試合はすべて中6日の間隔で登板している。「サンデー桑田」と呼ばれていた頃の話だ。97年4月と5月の桑田の登板は次のとおりだ。まだ投球数は80球前後に限定されていた。

この年の桑田が90球以上投げたのは6月8日の対D戦が最初、100球を超えたのは7月30日の対C戦が初めてだった。いわば「リハビリ過程」にあると言ってもいい。だから、スワローズとしては別に桑田をKOしなくても勝ち目はある。

球数を多く放らせれば、やがて桑田は降板するのだ。中盤までつかず離れずの僅差を維持して、桑田のあとに登板するランクの落ちる投手に対して、勝負をかければいい。そういう計算もできるわけだ。

桑田は1回から3回まで3者凡退を重ねた。スワローズは打者9人で桑田に40球投げさせた。3回で40球なら完投を考えている投手には順調なペースだが、9人で40球というのはかなり多めの数字だ。

3者凡退を繰り返して、表面上は手も足も出ないように見えながらも、「後半勝負」の思惑が見え隠れする。スワローズの序盤の攻撃はそんな内容だった。

拙守に耐える田畑

一方の田畑は拙守に耐えていた。3回には松井のライトフライを稲葉が落球したし、一死一・二塁で清水が打ったセカンドライナーでは、またしても小早川の帰塁が遅くてゲッツーを取り損ねている。

6回まで許した走者は毎回の12人、得点圏に進んだ走者だけでも7人いる。それでも田畑は要所を締めて追加点は与えなかった。「後半勝負」のストーリーに現実性を付与したのは、けっして調子がいいわけではなかった先発の田畑だった。

4回表の無死一塁では、桑田の送りバントを田畑自ら処理して二塁に送球したところ、カバーに入った土橋が弾いて無死一・三塁のピンチを背負っている。本来なら二死走者なしになっているはずだから、大変な違いだ。

無死一・三塁から仁志が初球を打った。スワローズの内野は、1点ビハインドのこの状況でゲッツー狙いの中間守備を敷いていた。次の1点(三塁走者)はもう仕方がない、それよりもその次の1点(一塁走者)を防ごうというシフトだった。

仁志の打球はピンチを招いた直接の当事者・土橋のところに転がった。私は流れに身を任せて、6-4-3の送球を目で追いかけた。それから本塁を見た。ん?と思って、念のために三塁を見た。信じられないことに、三塁走者の柳沢裕一はまだ三塁に残っていた。

セリーグ・モード

プロ野球というのは選手だけがプロなのではない。運営サイドもプロなのだ。記録員しかり、審判しかり、場内アナウンスしかり…。プロ野球なら、18:00開始予定の試合が17:50に始まったりはしない。選手交代のときは必ず場内アナウンスが入る。省略されることはない。スコアボードもきちんと出る。「H・E・Fc」のジャッジに毒づくこともない。

ラジオ中継があることも多いから、スコアをつけるには恵まれた環境にある。プロ野球では、打球が三遊間を抜けた瞬間にグラウンドから目線を切って、スコアを記入してもまずケガをすることはない。

これが高校野球だと、外野手が後逸したり内野への返球がぎくしゃくしたりする可能性が大いにあるから気が抜けない。ボールが三遊間を抜けた時点で書き込むなどという横着なことはできないのだ。そんなことをすると、顔を上げたときには打者走者が二塁にいたりするからだ。

私はそのとき、すっかりプロ野球モードで見ていた。それも「投手が打席に入ったときや、投手が走者になっているときは、のんびりしてもいい」というセリーグ・モードだ。もっとも、桑田は例外だ。事実、この日の第1打席では二死無走者からヒットを打っている。

結果的には、打線を分断する反作用をもたらしたような気もするけれども、さすがにファウルフライにダイブする投手だけのことはある。プロのピッチャーは頭上に高々と上がったフライさえほかの野手に譲るくらいだから、ファウルフライを真剣に追ったりはしない。

7試合目のスタメン

スワローズが三塁走者に対して「どうぞ、ご自由に」という守備位置であることを確認していた私は、仁志がゲッツーコースのショートゴロ(やや二遊間寄りの打球だった)を打ったとき、わざわざ三塁走者を見たりしなかった。

どうせ、本塁はタッチプレイだから、柳沢がスタートして挟まれれば最悪でも一死一・二塁だ。うまく逃げて時間を稼げば、もし三本間でアウトになっても一死二・三塁になる。

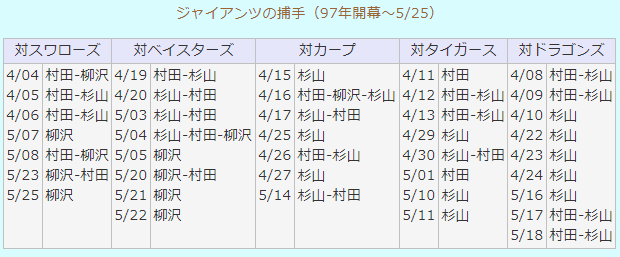

もともとスワローズはバックホーム・シフトではなかったのだ。まあ、柳沢は1995年に4試合出場しただけで、96年はファーム暮らしだった。この日まで、ジャイアンツの捕手の出場状況は次のとおりだった。

スタメン出場は7試合目、しかも5試合連続のスタメンだった。おそらくはリードのことで頭の中は精一杯、打撃やまして走塁のことまでとても気が回らない、そんな状況だったのかもしれない。それに、仁志が初球を打ったことも柳沢には災いしたのだろう。

元木は三振に倒れてジャイアンツは追加点をあげられなかった。「拙攻」と呼ぶにはあまりにも痛い走塁ミスだった。

ジレンマ

桑田はコントロールのいい投手だ。スワローズは二律背反に陥っていた。多くの球数を投げさせようとすると、簡単に追い込まれてしまうのだ。失投はそう多くはないから、甘いボールなら見逃すわけにはいかない。四球で自滅するタイプではないから、早いカウントでも打っていかざるを得ない。

桑田自身、投球数の制約のなかでより多くのイニングを投げようと思っているはずだ。実際、この試合で桑田は24人の打者に対して無四球であって、3ボールさえない。待つと手玉に取られるばかりだ。だからといって、早打ちに出るとそれはそれで桑田を助けてしまうことになる。

スワローズとしては、こちらを立てればあちらが立たず、あちらを立てればこちらが立たないというジレンマに悩まされていた。2巡目に入った4回から、スワローズはこちら?を捨てて、あちら?を立てることにしたようだ。

4回から6回までの3ニングでは、打者11人で30球だったが、ヒットは3本打った。

4ウ 飯田 無死(走者なし)2球目をセカンド内野安打

5ウ 土橋 2死(走者なし)初球をライト前ヒット

6ウ 飯田 2死(走者なし)初球をセンター前ヒット

3本のヒットはいずれも早いカウントからだった。4回裏は、2番・辻の初球でバスターエンドランを仕掛けた。一塁走者の飯田哲也がスタート、ショートの元木が二塁カバーに入るのを見越して、三遊間を狙わせたものだった。打球は、サード・福王昭仁の守備範囲だった。

もっとも、エンドランは走者を進められれば御の字という性質のものだから、スワローズとしてはこれで十分だっただろう。一死二塁から、古田の初球前に二塁走者の飯田が牽制球に誘い出される形で盗塁死した。これで、スワローズの最初のチャンスは消えた。

5回と6回は二死後の一塁走者だったので、それほど仕掛けようがない。6回の飯田は二盗に成功したが、得点には結びつかなかった。

いよいよ終盤

6回を終了して、ジャイアンツの出した走者は12人、スワローズはたった3人。大差がついてもおかしくないのに、まだ1点差のままだった。試合が動き始めたのは7回からだ。

6回裏に田畑に打順が回っていたので、代打が起用されていた。2番・元木から始まる7回表、2番手ピッチャーは左の山本樹だった。3番の松井が左、4番は広沢が退いた初回裏から福王が入っていた。2人の左打者用の投手起用だ。

山本は元木に二塁打を浴びたが、メインの松井はショートゴロにおさえた。福王には右の代打・ルイスが起用されたので、山本は降板して、右の広田にスイッチした。ルイスは1B-2Sと追い込まれたあとの4球目をセンターの左に弾き返した。

元木は三塁を回った。いくら俊足で強肩の飯田といえども、あの左中間の打球では二塁走者は刺せない。それでも、飯田は果敢にバックホームを試みた。とてもクロスプレイになるとは思えなかったので、私はボールを追わずにさっさと一・二塁間に目を移した。

この送球なら次のプレイがあるはずだ。それに備えておく必要があると私は判断した。タイムリーヒットを打ったルイスは、いるはずの場所にいなかった。一塁コーチがフェアグラウンドの中に入り込んでいるのではないかと目を疑ったくらいだ。

二塁をうかがおうという姿勢は感じられなかった。しかしまあ、あれはあちら流のポーズで、走るそぶりを見せずに、突然スタートするものなのかもしれない。とりあえず「スミ1」の膠着状態から試合が動いた。

3番手の広田は続く清原を内野フライに仕留めて、6番の左打者・清水を迎えたところで、左の木下文信にマウンドを託した。めまぐるしい継投が本格化したのだ。木下は清水を封じてスワローズは2点差で踏みとどまった。

限界の80球目

7回裏が桑田にとってはラストイニングになる。どのみち次の回には打順が回るからだ。限界の目安となる「80球」まで、あと10球だ。先頭の古田はファウルを3本打ち、7球目が死球になった。4番の小早川は0B-2Sと追い込まれた。ちょうど80球目を小早川が叩いた。センターオーバーの二塁打だった。古田が悠々と生還した。

小早川には代走・野口寿浩が起用された。5番の稲葉篤紀は2球目を打ってセカンドゴロ。この間に同点の走者・野口が三塁に進んだ。ただではアウトにならないということらしい。続く土橋の初球はまたもや死球。結局、桑田は83球でマウンドを降りた。

スワローズが待ち望んでいた状況がようやく訪れた。三塁走者は同点のランナー、一塁に出た土橋は逆転の走者だ。桑田に連続三振を喫していた池山隆寛が打席に入る。流れは急速にスワローズに傾きつつあるように思えた。

ところが、リリーフした木田優夫が立ちはだかった。池山をショートゴロ併殺打に打ちとって、スワローズの追撃ムードに区切りをつけた。力の入る場面だっただけに、これであらかた行方が見えたような、そんな気分だった。

8回表、4番手の木下は左の後藤孝志、右の柳沢という下位打線をおさえた。ピッチャーの打順で代打に起用されたのは緒方耕一だった。当時のベンチ入り選手がわからないけれども、右の代打としては、井上真二、川相昌弘、村田真一、杉山直輝だろうか。左は吉村禎章と大森剛が入っているはずだ。これに緒方を加えれば18人だから、投手7人として25人になる。

1点リードの8回ツーアウトで走者なしだから、理想を言えば一発のある打者がいい。広沢と清原を獲得したわりには、意外に右の代打の層が薄いのだなあと思った。緒方はスイッチヒッターだから、木下は続投した。8回裏は木下に打順が回るのだ。ここで代える必要はない。

二死三塁で打者・緒方なら守備側は守りにくい。内野安打が1点になるからだ。二死走者なしで迎える緒方はそんなに怖くはない。どうせフェンス・オーバーはまずない。たとえヒットを打たれて盗塁されても、もう1本ヒットが出ないと点にはならないのだ。

私が三塁側ブルペンを気にしているうちに、緒方は四球で一塁に歩いた。打順は1番・仁志に戻る。ここでピッチャーが代わった。5番手投手は高津臣吾だ。裏の攻撃が8番から始まるので、高津は7番に入り、サード・池山が退いた。

ショートの土橋がサードに回り、9番ショートに宮本慎也が入る。高津は緒方に二盗を許したものの、仁志をサードゴロに打ち取った。

ルーキーと三味線と

8回裏のマウンドに上がったのは、ルーキーの入来祐作だった。ホージーをライトフライに仕留めたのは147キロ、宮本に打たせたショートゴロのときは149キロだった。二死走者なしだ。「後半勝負」に望みをつないできたスワローズとしては、この日の入来の調子はあまり歓迎したくないところだ。

ところが、飯田と辻の連打で二死一・二塁となった。3番の古田が打席に向かう。古田は初球のストレートを大振りした。気負い過ぎなのか、三味線なのか、まったくタイミングの合わない怪しい空振りだ。古田クラスのバッターがこういう空振りをすると深読みしたくなる。

もし、古田の空振りが三味線だったのだとしたら、ジャイアンツの若いバッテリーは素直すぎた。あるいは裏の裏をかいたつもりだったのかもしれない。2球目もストレートだった。外角寄りの速球を古田はうまくおっつけた。右中間への逆転タイムリー二塁打になった。

その夜のスポーツニュースを見ていたら、2球目のときの古田はグリップエンドを余していた。最初から狙いは入来ご自慢の速球だったのかもしれない。だとすれば、やはり初球の空振りはストレートを投げてもらうための三味線だったことになる。

翌日の新聞では、古田は三味線を否定していた。まあ、現役選手の言葉を真に受けることはない。三味線であろうとなかろうと、入来と柳沢は次の機会には疑心暗鬼になるのだ。

ツーアウト走者なし

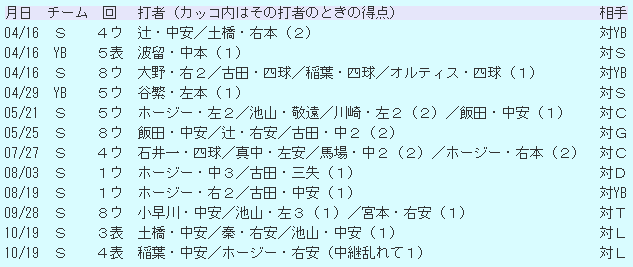

1997年に私はスワローズの試合を10試合見ている。相手チームを含めて二死無走者から得点が入ったケースは、次のとおり12例ある。

12例のうち、スワローズが10例で、相手チームは2例にすぎない。しかも相手の2例はホームランによるものだ。自らは「二死走者なし」から得点し、相手にはそれを許さない。いやらしいチームではある。

ちなみに、私の集計では二死無走者から点が入る割合は6.08%だ(91年から95年に私が見た744試合が対象、プロ・アマごっちゃ混ぜ)。

9回表、高津は元木にてこずりながら10球目で一塁のファウルフライに打ち取った。左の松井に対して、スワローズは左の加藤博人を投入する。松井はライト前ヒットを放ったが、最後は伊藤智仁が締めくくった。「負けに不思議の負けなし」を地で行くような試合だった。

◆92年の日本シリーズ第7戦、延長10回表一死三塁、ボールカウント2B-0Sで、秋山が不自然な空振りをしました。あいにく球種は覚えていませんが、その直後の4球目は決勝の犠牲フライになりました。そのときのキャッチャーは古田です。

◆まあ、三味線なのか、たまたま偶然なのか、なかなか判断は難しいところです。落合やオマリーにも思い当たる場面がありますが、このクラスの打者になると、実際にはそうでないケースまで三味線だったのではないかと疑いたくなるものです。

◆上の試合は、先発の田畑が6回まで投げて、終盤の3イニングは6投手の継投でした。当時の野村監督の十八番でしたが、03年大学選手権では全5試合を延べ28人の継投で優勝したチームがありました。いつか「レッドデビル」も公開します。

コメント