◆フライでタッチアップしようとする走者は、野手がボールに「触れた瞬間」からスタートできることになっています。「捕球の瞬間」でないのは、外野フライを捕球せずジャッグルを繰り返して内野までボールを運んできた選手が実際にいたからだそうです。ルールも法律も現実のプレイや出来事によって改正が促されます。1972年夏の甲子園に出場した小柄な選手の“カット打法”は賛否両論を巻き起こし、結果的に(アマの)ルールが変わりました。

◆体操の鉄棒競技には俗に「トカチェフ」と呼ばれる技があります。正式には「懸垂前振り開脚背面飛び越し懸垂」と言うそうです。フィギュアスケートには「ビールマン・スピン」、ビリヤードには「木村ショット」があります。前原の「カット打法」はさながら「前原打法」であり、特別規則は「前原ルール」とでも呼ぶべきものです。

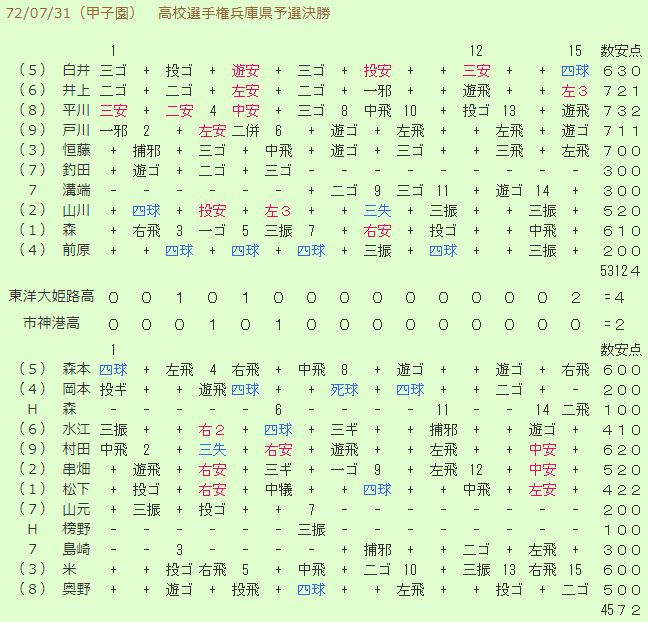

1972年夏の兵庫県予選

東洋大姫路高の甲子園初出場は1969年夏だ。1回戦で日大一高に負けている。3年後、つまり初出場のときに進路を決めた中学3年生が最上級生となった年に東洋大姫路は2度目の出場を果たす。1972年の東洋大姫路は兵庫県予選の2回戦から登場している。9番打者・前原の打撃成績は次のとおりだ。

| 2回戦 | 2-1 | 社 | 2打数0安打 |

| 3回戦 | 11-0 | 夢野台 | 3打数0安打 |

| 4回戦 | 4-1 | 鈴蘭台 | 1打数0安打 |

| 準々決勝 | 2-1 | 洲本 | 2打数0安打 |

| 準決勝 | 6-4 | 報徳学園 | 2打数0安打 |

準々決勝の洲本戦の戦評に次のような記載がある。

3回1死後、前原が粘って四球で歩いてすぐ二盗。白井三遊間突破安打の一、三塁では、井上が二塁前にゆるくころがし、前原がかえって先制。

1972年7月29日付『神戸新聞』

準決勝の報徳戦の戦評にも、ノーヒットだった前原の名前が出てくる。

5回再び東洋の打線がさく烈した。先頭前原がさんざんファウルで粘ったあと四球、つづくはこの日の当たり屋白井。3打席連続のヒットを左前に放って無死一、二塁。

1972年7月31日付『神戸新聞』

5試合ノーヒットで6得点

神戸新聞によれば、準決勝まで5試合の東洋大姫路の打撃成績は次のとおりだ。9番・前原は5試合ノーヒットだが、6四球で3盗塁だった。1番の白井が好調だったこともあって、出塁した6回すべて得点している。

(▼高校野球の記録では四球と死球、犠打と犠飛がひとくくりです)

| 打率 | 試 | 数 | 得 | 安 | 塁 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | |

| (三)白井 | .667 | 5 | 18 | 4 | 12 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |

| (遊)井上 | .143 | 5 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |

| (中)平川 | .375 | 5 | 16 | 6 | 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 |

| (右)戸川 | .375 | 5 | 14 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |

| (一)恒藤 | .500 | 5 | 12 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 |

| (左)釣田 | .273 | 4 | 11 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| (捕)山川 | .000 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |

| (投)玉田 | .111 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| (二)前原 | .000 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 |

| 投 森 | .125 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |

| 他7人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

東洋大姫路は準決勝で夏連覇を狙う報徳を退けて決勝に進んだ。決勝の相手は同年センバツ出場の市神港だった。新チーム結成後、両者の対戦は4回目になるという。

| 秋 | 準決勝 | 東洋大姫路1-0市神港(延長10回) |

| 秋 | 2位決定戦 | 市神港8-5東洋大姫路 |

| 春 | 準決勝 | 市神港7-1東洋大姫路 |

◆神戸新聞は予選期間中の東洋大姫路を「東洋大付」と表記しています。1972年時点で東洋大の付属高校は、青森の南部高校(閉校)、茨城の牛久高校(現存)、山梨の東洋大三(→東海大甲府)がありました。兵庫県内では「東洋大付」で通用していたのでしょう。なお、本大会の記事は「東洋大姫路」でした。

◆秋季県大会の「2位決定戦」とは、センバツに直結する近畿大会出場をかけて、準決勝の敗者同士が対戦したうえで、その勝者が決勝の敗者との「決定戦」をおこなっていたのではないかと推測されます(←未確認です。単純に3位決定戦の誤植なのかもしれませんが、準決勝で対戦した両者の3位決定戦はあり得ません)。

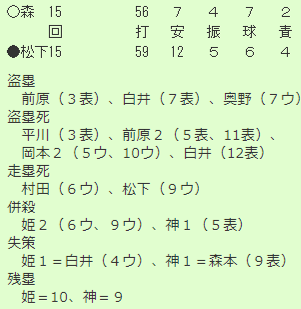

決勝は延長15回の熱戦

『朝日新聞』の号外をもとに、決勝戦のテーブルスコアをつくってみた。

3回の先取点は「いつものパターン」だ。フルカウントから6球粘って四球、そして二塁盗塁、内野ゴロで三塁に進み、平川の内野安打で前原が生還している。新聞に「例のファウル戦法」と書かれるぐらいだから、強烈なインパクトを与えていたことがわかる。

また、決勝戦の前原は5回と11回には盗塁に失敗している。市神港としては前原が走ってくることも織り込み済みだったわけだ。決勝は6打席で4四球1得点だった。相手投手の松下の投球数は約240球で、前原1人に70球近くを費やしたそうだ。

予選6試合の通算では12打数ノーヒット、10四球4盗塁で7得点、打率は.000ながら出塁率は.455だ。

陰のヒーロー

本大会1回戦で習志野と対戦した翌日の『神戸新聞』は、「甲子園群像」と題するコラムに「ファウル打ちの名人 抜群のセンス・目 兵庫大会優勝の陰のヒーロー」の見出しをつけている。平均身長174センチの東洋大姫路を「大型チーム」と表現しているのは派手に時代を感じる(前原は166センチ)。

前原のカット打法は、前年9月の練習後にマシン相手にファウル打ちの競争をしたことがきっかけだったらしい。実は、ネット上には前原の打法を「バントした直後に大きく振る」と説明しているものがあったのだが、どうやら記憶違いだと思われる。

まったく逆で、前原自身は「コツはボールを当てたあと、バットのヘッドをまわさんこと」と語っている。短く持ったバットを小さく振って、インパクトのあとフォロースルーをとらずにヘッドを回さない打法だったようだ。打球はほとんどバックネット方向に飛ぶということだ。

一般的にはフォロースルーを大きくとるように打撃指導されることが多いだろうから、これを真っ向から否定する前原の打法が論議を呼ぶのは必至だったのだろう。

1回戦当日8月13日の『朝日新聞』は「きょうの試合」の冒頭で前原をとりあげている。主催新聞社が19行の「みどころ」のうち実に12行を前原に費やしているのだ。本人は「バッティングが悪いからしかたがない。勝つためのひとつの手段です」と語っている。

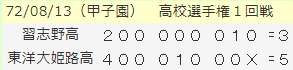

1回戦の相手は習志野

習志野は1967年第49回大会の優勝チームであり、この年も優勝候補の一角と目されていたようだ。4番ショートは2年生の掛布雅之だ。習志野は東洋大姫路の10安打を上回る13安打を放った。四死球も2つあるから、すくなくとも15人の走者を出している(東洋大姫路に失策が1つある)。

2点先制された東洋大姫路は、初回裏二死満塁の2ストライクから3球続いたカーブを6番・山川がレフトポール際に運んであっさり逆転、そのまま逃げ切った。キャッチャーの山川は兵庫予選では7番を打ち、ヒットは決勝戦の2本だけだった。

注目の前原には「事件」が起きていた。山川がホームランを打ったあとの1回裏二死一・二塁の場面だ。1b-2sと追い込まれた4球目の外角球をカットした。

習志野の捕手は朝日新聞によれば「きたないことせず、打ってみろ」、神戸新聞によれば「ひきょうなマネはやめろ」と前原に言ったのだという。この捕手の次男は、捕手として2012年セ・リーグ打撃二冠王を獲得する。

2b-2s後の6球目、郷士球審は「もっとフォロースイングしないとバントとみなす」、監督にも「スイングと認められない」と注意したという。これで、ベンチのサインも「打て」に変わり(ということは「カット」のサインがあったことになる)、前原は空振り三振に倒れた。

結局、この日は3打席で四球なし(犠打1)。郷士球審は「打つ意思が認められないからスイングでない」との解釈のようだ。その理屈なら、2ストライク後の大リーグボール1号がファウルになれば、打者は自動的にスリーバント失敗でアウトになるわけだ。

外見から選手の意思を推し量るべきではない。止めたバットにボールが当たってファウルになれば、きっとスリーバント失敗なのだろう。…目には目、屁理屈には屁理屈。

是非論

それでは、バントはルール上どのように定義されているのだろうか。

2・13 BUNT(バント)――バットをスイングしないで、内野をゆるく転がるように意識的にミートした打球である。

2007年版『公認野球規則』

◆06年版まで「ころがる」でしたが、07年版から「転がる」と漢字表記になっています。現行ルールでも文言は変わっていないはずです。

まず、前半の「スイングの有無」を検討しよう。前原の打法は、トップの位置からバットを振り出して、ボールに当たったらヘッドを残すものだったようだ。バットに当たるまでは「スイング」するが、当たってからは「スイング」をやめるわけだ。スイングしたかしないかで言えば、スイングしている。

また、前原はファウルにしようとしているのだから、「内野をゆるく転がるように意識的にミート」しているわけではない。したがって、前原の打法をこの定義における「バント」だと決めつけるのは相当の無理がある。

邪道なのか?

中島治康氏は『読売新聞』8月14日付のコラムで「邪道めいた打法は疑問が残る」と指摘している。たしかにファウルフライは「邪飛」と言うから、前原のカット打法は文字どおりの「邪道」なのだろう。

「もし、これを“特技”とか“名人”などと高く評価する人があるならば、野球の真髄はどこにあるのかと問いたい」ということなので、「いろんなところにあっていい」と答えよう。

たまたま高校で野球をやっているからといって、みんなが卒業後も野球を続けるわけではない。プロに行くのはごく一握りであって、中島氏のような三冠王打者があちこちに転がっているはずがないのだ。

中島氏は「時間のロスはもちろん、教育の一環としてスポーツマンシップを強調する高校野球では許されることではない」とも主張する。体力(体格)や技術で劣り、同じ「懸命な打撃練習」を重ねても先が見えているとき、他人とは違うところに活路を見出そうとすることは、すぐれて「教育」的であると私は考える。中島氏の言う「野球の真髄」とやらを誰もが極められるわけではないからだ。

意識的にファウルを打つことが「スポーツマンシップ」に反するのなら、サッカーでディフェンダーがボールを蹴り出すのもNGだろうし、敬遠はとんでもない話だろう。アメフトには、攻撃側がディレイ・オブ・ザ・ゲームの反則によって罰退を受けつつ時計を進める戦術もある。

かりに前原のカット打法が「スポーツマンシップ」に反するのだとしても、許されないのは高校野球(以下)の話なのだろうか? それともプロ野球でもNGだと言いたいのだろうか?

中島氏は現役引退後、プロ野球との縁を断ち東京六大学の理事などを務めた異色の人物だ。ぜひ聞いてみたいところだが、故人に尋ねることはできない。

私は「邪道」だとは言わないが、「王道」でないことは事実だろう。ごくまれにこういう選手がいるから面白いのであって、みんながこれをやったら、つまらないゲームになることは確実だ。ただ、ファウルを何球続けられるかというアトラクションはあってもいい。

ちなみに、市神港との兵庫県予選決勝は延長15回を3時間3分で終えている。「時間のロス」との批判は的外れかもしれない。

高校野球特別規則

ところで、日本高野連が定める「高校野球特別規則」には次のような規定がある。

8.バントの定義

バントとは、バットをスイングしないで、内野をゆるく転がるように意識的にミートした打球である。自分の好む投球を待つために、打者が意識的にファウルにするような、いわゆる“カット打法”は、そのときの打者の動作(バットをスイングしたか否か)により、審判員がバントと判断する場合もある。(規則 5.09(a)(4))

日本高等学校野球連盟>高校野球特別規則(2021年版)

また、全日本軟式野球連盟が西暦偶数年に隔年発行している『競技者必携』には、次のような「規則適用上の解釈」が掲載されている。

(2)スリーバントについて

全軟連 規則適用上の解釈(2006年版)

2ストライク以後に、故意にファウルとするために意識的にカット打法をしたときは、球審は、動作によってはスイングがないとして、ファウルボールとしないでバントとして3ストライクを宣告する場合がある(2・13、6・05d)

これらのローカルルールこそ前原が残した遺産であるらしい。つまり、前原の「カット打法」が郷司球審(あるいはもっと上の意向)によって排除された1972年夏には、(まだ)こうしたローカルルールはなかったわけだ。

なお、後者のスリーバント条項は10年ほどの間、「アマチュア野球内規」にも掲載されていた時期があったらしい。『公認野球規則』の本体に【注】が入ったわけではないので、プロ側はこれらの解釈に同調しなかったということなのだろう。

2回戦の相手は、1回戦で春の覇者・日大桜丘を降した高知商だ。東洋大姫路は3回裏に先制するが、直後の4回表ノーアウトで逆転され、9回にダメを押されて、3対1で敗れた。

2回戦の前原は2打数1安打(四球1)。予選からの8試合通算で16打数1安打2三振11四球1犠打ということになる。ちなみにバント安打だったようだ。『神戸新聞』によれば、前原は「監督のサインです。やっぱり四球よりうれしいですわ」と語っている。御意。

◆特別規則が適用されることは比較的よくあるようです。1992年センバツ決勝では東海大相模の選手が「カット打法」で三振アウトになっていますが、あくまでも高校野球の特別規則です。

◆このページの作成にあたっては多くの方のご助力とご教示をいただきました。改めてお礼を申し上げる次第です。その節はありがとうございました。

コメント