「気象官署」とは?

銚子地方気象台のWebサイトに「全国の気象官署における年間霧日数(平年値/単位:日)」と題して次のような表が掲載されているのを拝見したのは去年の秋のことでした。

「全国的に見ても銚子は3番目に霧の発生日数が多くなっています」とも記されていますが、私が知っている霧の名所が入っていません。あそこもなければそこもないのです。

どうやら分母の認識が異なっているようです。私は「気象官署」を気象台+旧・測候所のことだと理解していました。帯広と名瀬を残して、測候所は無人化されています。無人化された施設はもはや「官署」ではないというのが銚子地方気象台さんの認識なのだと思われます。

そう言われれば、たしかにそのとおりです。それなら銚子は間違いなく3位です。

2022年の霧日数

そこで、旧・測候所も含めて2022年の霧日数を集約してみました。「湿度」は2022年の平均湿度です。話の流れから平年値も付記しておきました。

| 県/局 | 観測所 | 霧日 | 湿度 | 標高 | 平年値 |

| 長野 | 軽井沢 | 155 | 83 | 999 | 154.7 |

| 栃木 | 奥日光 | 121 | 75 | 1292 | 116.5 |

| 根室 | 根室 | 96 | 81 | 25 | 91.5 |

| 熊本 | 人吉 | 96 | 80 | 146 | 101.1 |

| 茨城 | つくば | 89 | 77 | 25 | 参 3.4 |

| 山形 | 新庄 | 85 | 82 | 105 | 76.4 |

| 岡山 | 津山 | 83 | 80 | 146 | 91.9 |

| 釧路 | 釧路 | 80 | 79 | 5 | 参 96.9 |

| 兵庫 | 豊岡 | 77 | 79 | 3 | 68.7 |

| 長崎 | 雲仙岳 | 71 | 80 | 678 | – |

| 高知 | 室戸岬 | 62 | 76 | 185 | 61.0 |

| 日高 | 浦河 | 57 | 80 | 37 | 60.1 |

| 十勝 | 広尾 | 51 | 76 | 32 | 67.9 |

| 福島 | 若松 | 49 | 79 | 212 | – |

| 山梨 | 河口湖 | 49 | 77 | 860 | 43.8 |

| 胆振 | 苫小牧 | 47 | 77 | 6 | 42.6 |

| 宮城 | 石巻 | 45 | 79 | 43 | 41.5 |

| 宗谷 | 北見枝幸 | 40 | 80 | 7 | 28.9 |

| 十勝 | 帯広 | 36 | 74 | 38 | 参 50.6 |

| 東京 | 八丈島 | 35 | 81 | 151 | 27.7 |

| 福井 | 福井 | 34 | 77 | 9 | 参 24.6 |

| 後志 | 倶知安 | 31 | 80 | 176 | 33.7 |

| 三重 | 上野 | 30 | 74 | 159 | 30.9 |

| 大分 | 日田 | 30 | 76 | 83 | 44.2 |

| 宮崎 | 都城 | 30 | 77 | 154 | 29.1 |

| 胆振 | 室蘭 | 28 | 79 | 40 | 参 36.7 |

| 茨城 | 水戸 | 28 | 70 | 29 | 参 30.8 |

| 埼玉 | 秩父 | 27 | 76 | 232 | 36.1 |

| 千葉 | 銚子 | 26 | 77 | 20 | 参 40.2 |

| オホーツク | 雄武 | 25 | 80 | 14 | 31.1 |

| 岩手 | 宮古 | 25 | 76 | 43 | – |

| 福島 | 白河 | 25 | 77 | 355 | 24.7 |

| 上川 | 旭川 | 24 | 77 | 120 | 参 22.4 |

| オホーツク | 網走 | 24 | 73 | 38 | 参 21.0 |

| 宗谷 | 稚内 | 23 | 77 | 3 | 参 11.1 |

| オホーツク | 紋別 | 23 | 75 | 16 | 23.7 |

| 青森 | 八戸 | 23 | 76 | 27 | – |

| 岐阜 | 高山 | 23 | 78 | 560 | 21.1 |

| 長野 | 飯田 | 21 | 72 | 516 | 26.4 |

| 山形 | 山形 | 20 | 75 | 153 | 参 20.0 |

| 鳥取 | 境 | 19 | 74 | 2 | 9.8 |

| 空知 | 岩見沢 | 18 | 78 | 42 | – |

| 秋田 | 秋田 | 16 | 75 | 6 | 参 11.7 |

| 三重 | 四日市 | 16 | 77 | 55 | 29.2 |

| 留萌 | 羽幌 | 15 | 78 | 8 | 14.6 |

| 留萌 | 留萌 | 15 | 77 | 24 | – |

| 宮崎 | 延岡 | 14 | 76 | 19 | 12.0 |

| 福島 | 小名浜 | 13 | 75 | 3 | 19.0 |

| 福岡 | 飯塚 | 13 | 72 | 37 | 21.5 |

| 宮崎 | 宮崎 | 13 | 76 | 9 | 参 8.9 |

| 後志 | 小樽 | 12 | 76 | 25 | 4.5 |

| 宮城 | 仙台 | 12 | 73 | 39 | 20.0 |

| 京都 | 舞鶴 | 12 | 80 | 2 | 参 17.3 |

| 沖縄 | 南大東 | 12 | 81 | 15 | 参 6.8 |

| 千葉 | 勝浦 | 11 | 77 | 12 | 11.2 |

| 香川 | 高松 | 11 | 68 | 9 | 3.6 |

| 岩手 | 盛岡 | 10 | 78 | 155 | 参 9.4 |

| 岩手 | 大船渡 | 10 | 75 | 37 | 9.8 |

| 栃木 | 宇都宮 | 10 | 72 | 119 | 参 15.3 |

| 島根 | 松江 | 10 | 75 | 17 | 参 12.0 |

| 長野 | 長野 | 9 | 75 | 418 | 参 8.8 |

| 長野 | 松本 | 9 | 67 | 610 | – |

| 長崎 | 平戸 | 9 | 74 | 58 | 19.7 |

| 渡島 | 函館 | 8 | 76 | 35 | 参 6.9 |

| 静岡 | 御前崎 | 8 | 75 | 45 | 13.7 |

| 和歌山 | 潮岬 | 8 | 75 | 68 | 7.2 |

| 山口 | 山口 | 8 | 74 | 18 | 14.8 |

| 奈良 | 奈良 | 7 | 71 | 102 | 参 6.4 |

| 後志 | 寿都 | 6 | 75 | 33 | – |

| 青森 | むつ | 6 | 76 | 3 | 20.0 |

| 青森 | 青森 | 6 | 76 | 3 | 参 8.7 |

| 青森 | 深浦 | 6 | 77 | 66 | 10.9 |

| 静岡 | 石廊崎 | 6 | 74 | 52 | 14.0 |

| 兵庫 | 洲本 | 6 | 75 | 69 | 31.5 |

| 檜山 | 江差 | 5 | 73 | 4 | 8.6 |

| 静岡 | 三島 | 5 | 74 | 21 | 4.4 |

| 静岡 | 網代 | 5 | 73 | 67 | 5.0 |

| 長崎 | 福江 | 5 | 77 | 25 | 10.5 |

| 熊本 | 牛深 | 5 | 72 | 3 | 5.1 |

| 石狩 | 札幌 | 4 | 71 | 17 | 1.8 |

| 埼玉 | 熊谷 | 4 | 68 | 30 | 参 5.3 |

| 東京 | 大島 | 4 | 78 | 74 | 7.0 |

| 千葉 | 館山 | 4 | 75 | 6 | 7.7 |

| 山梨 | 甲府 | 4 | 67 | 273 | 参 6.7 |

| 兵庫 | 姫路 | 4 | 71 | 38 | 7.8 |

| 鳥取 | 鳥取 | 4 | 76 | 7 | 参 1.9 |

| 静岡 | 浜松 | 3 | 70 | 46 | 3.7 |

| 愛知 | 伊良湖 | 3 | 75 | 6 | 9.8 |

| 新潟 | 相川 | 3 | 73 | 6 | – |

| 新潟 | 新潟 | 3 | 75 | 4 | 4.5 |

| 富山 | 伏木 | 3 | 79 | 12 | 5.3 |

| 富山 | 富山 | 3 | 77 | 9 | 4.8 |

| 石川 | 金沢 | 3 | 70 | 6 | 1.2 |

| 岡山 | 岡山 | 3 | 70 | 5 | 4.3 |

| 島根 | 西郷 | 3 | 79 | 27 | 5.5 |

| 熊本 | 熊本 | 3 | 68 | 38 | 7.7 |

| 鹿児島 | 阿久根 | 3 | 74 | 40 | 8.2 |

| 福島 | 福島 | 2 | 72 | 67 | 5.9 |

| 東京 | 父島 | 2 | 83 | 3 | 参 3.4 |

| 長野 | 諏訪 | 2 | 73 | 760 | 5.2 |

| 三重 | 津 | 2 | 65 | 3 | 参 4.8 |

| 石川 | 輪島 | 2 | 73 | 5 | 2.0 |

| 広島 | 福山 | 2 | 72 | 2 | – |

| 島根 | 浜田 | 2 | 72 | 19 | 3.3 |

| 徳島 | 徳島 | 2 | 70 | 2 | 参 3.3 |

| 香川 | 多度津 | 2 | 70 | 4 | 2.6 |

| 愛媛 | 宇和島 | 2 | 73 | 2 | 3.2 |

| 高知 | 宿毛 | 2 | 74 | 2 | 6.2 |

| 大分 | 大分 | 2 | 71 | 5 | 参 4.6 |

| 長崎 | 佐世保 | 2 | 70 | 4 | 2.3 |

| 佐賀 | 佐賀 | 2 | 69 | 6 | 5.5 |

| 宮崎 | 油津 | 2 | 77 | 3 | 1.7 |

| 鹿児島 | 種子島 | 2 | 79 | 25 | 1.1 |

| 沖縄 | 那覇 | 2 | 80 | 28 | 0.9 |

| 山形 | 酒田 | 1 | 69 | 3 | 3.4 |

| 神奈川 | 横浜 | 1 | 69 | 39 | 参 4.0 |

| 静岡 | 静岡 | 1 | 70 | 14 | 参 2.2 |

| 岐阜 | 岐阜 | 1 | 65 | 13 | 参 4.1 |

| 三重 | 尾鷲 | 1 | 74 | 15 | – |

| 新潟 | 高田 | 1 | 79 | 13 | 0.8 |

| 滋賀 | 彦根 | 1 | 76 | 87 | 4.1 |

| 鳥取 | 米子 | 1 | 73 | 7 | 3.4 |

| 愛媛 | 松山 | 1 | 69 | 32 | 参 3.7 |

| 高知 | 高知 | 1 | 71 | 1 | 参 0.9 |

| 高知 | 清水 | 1 | 73 | 31 | 1.7 |

| 山口 | 萩 | 1 | 76 | 2 | 1.8 |

| 山口 | 下関 | 1 | 71 | 3 | 参 2.5 |

| 福岡 | 福岡 | 1 | 67 | 3 | 0.9 |

| 鹿児島 | 枕崎 | 1 | 78 | 30 | 2.0 |

| 鹿児島 | 屋久島 | 1 | 76 | 37 | – |

| 鹿児島 | 沖永良部 | 1 | 79 | 27 | – |

| 沖縄 | 宮古島 | 1 | 82 | 39 | 参 0.6 |

| 沖縄 | 西表島 | 1 | 86 | 10 | – |

| 群馬 | 前橋 | 0 | 66 | 112 | 参 3.1 |

| 東京 | 東京 | 0 | 70 | 25 | 1.3 |

| 東京 | 三宅島 | 0 | 78 | 38 | – |

| 千葉 | 千葉 | 0 | 65 | 3 | 1.9 |

| 愛知 | 名古屋 | 0 | 69 | 51 | 4.0 |

| 福井 | 敦賀 | 0 | 73 | 2 | 0.3 |

| 京都 | 京都 | 0 | 67 | 41 | 参 0.3 |

| 大阪 | 大阪 | 0 | 65 | 23 | 2.0 |

| 兵庫 | 神戸 | 0 | 66 | 5 | 参 1.0 |

| 和歌山 | 和歌山 | 0 | 69 | 14 | 参 1.8 |

| 広島 | 広島 | 0 | 60 | 4 | 3.3 |

| 広島 | 呉 | 0 | 67 | 4 | 1.4 |

| 長崎 | 厳原 | 0 | 69 | 4 | 1.4 |

| 長崎 | 長崎 | 0 | 71 | 27 | 参 3.4 |

| 鹿児島 | 鹿児島 | 0 | 72 | 4 | 0.8 |

| 鹿児島 | 名瀬 | 0 | 78 | 3 | 参 0.0 |

| 沖縄 | 名護 | 0 | 82 | 6 | 0.5 |

| 沖縄 | 久米島 | 0 | 80 | 5 | – |

| 沖縄 | 与那国島 | 0 | 88 | 30 | – |

| 沖縄 | 石垣島 | 0 | 82 | 6 | 参 0.1 |

| 平均 | 16.0 | 74.6 | 81.5 |

軽井沢の霧と苔は涼しさの代償

月別の霧日数を調べてみました。軽井沢は通年、奥日光は春・夏型、つくばは春・秋型、釧路は夏型、豊岡は冬型のようです。軽井沢の観測所は追分側にありますので、旧軽はもっと霧が多いはずです。

| 軽井沢 | 奥日光 | つくば | 釧路 | 豊岡 | |

| 1月 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 |

| 2月 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 |

| 3月 | 14 | 13 | 9 | 7 | 5 |

| 4月 | 14 | 12 | 12 | 8 | 6 |

| 5月 | 12 | 12 | 13 | 17 | 3 |

| 6月 | 15 | 14 | 9 | 5 | 0 |

| 7月 | 12 | 14 | 2 | 9 | 1 |

| 8月 | 19 | 20 | 3 | 11 | 0 |

| 9月 | 14 | 8 | 4 | 12 | 2 |

| 10月 | 8 | 9 | 10 | 5 | 10 |

| 11月 | 15 | 3 | 14 | 2 | 16 |

| 12月 | 14 | 6 | 8 | 1 | 10 |

| 年間 | 155 | 121 | 89 | 80 | 77 |

「息白し」は俳句の季語だそうです。空気中に含まれる水蒸気量の限界を飽和水蒸気量と呼ぶようです。飽和水蒸気量は気温が高くなるほど大きくなります。暖かい吐息が冷たい外気に触れて、相対湿度100%の飽和水蒸気量を超えれば、息が白く見える理屈です。

| 気温 | 飽和水蒸気量 |

| 35℃ | 39.6g/m3 |

| 30℃ | 30.3g/m3 |

| 25℃ | 23.0g/m3 |

| 20℃ | 17.2g/m3 |

| 15℃ | 12.8g/m3 |

| 10℃ | 9.4g/m3 |

| 5℃ | 6.8g/m3 |

| 0℃ | 4.9g/m3 |

外気温だけの問題ではなく、そのときの湿度も関係します。雨天や雨上がりなら10℃でも飽和水蒸気量に達して息は白くなりますが、カラカラに乾燥した朝なら外気に水蒸気を取り込む余裕があるため、5℃でも息はそれほど白くなりません。吐く息の白さは必ずしも寒さのバロメータではありません。

霧も原理は同じですので、霧の発生は湿度が100%に達していることと同義です。軽井沢の場合、涼しさの代償が霧と苔のようです。

霧日数が減少している豊岡とつくばの謎

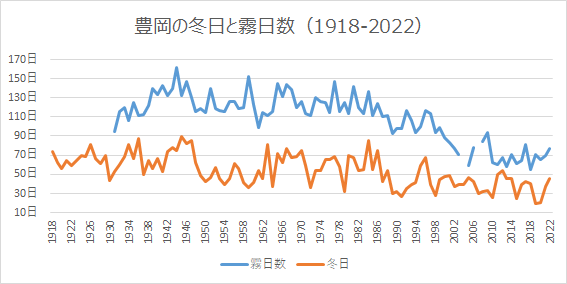

豊岡の霧は冬に多いわけですが、そうなると温暖化の影響をモロに受けることになります。最低気温が氷点下に達した冬日の日数と霧日数の推移をグラフ化してみました。

冬型の豊岡の場合は両者がほぼ連動するもののようです。

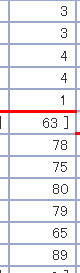

容易に解けそうにない謎を抱えているのが、つくば高層気象台です。2011年から2022年までの霧日数は次のとおりです。

赤線の時期に目視から視程計による自動観測に変わったのではないかと思われます。それまで1桁だったのがこんなに増えるものだろうか、機械観測に頼っていいのか、いっそ全面的に機械観測にすべきではないか…と、いろいろ言いたくなります。

視程1キロ未満が「霧」で、1キロから10キロ未満が「靄」ですが、果たしてつくばは霧が多いのか少ないのか、よくわかりません。なお、浦里酒造店さんによる「霧筑波」という地酒があるようです。

コメント