西日本最古

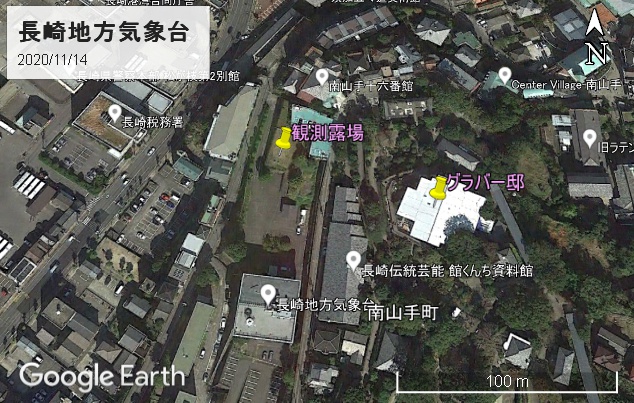

グラバー邸から長崎地方気象台までの水平距離はわずか70mです。とはいえ、約20mの標高差がありますので、5分では着きません。

長崎地方気象台は全国で4番目に古い観測所です。函館、東京、札幌の次ですので、九州はもとより西日本最古となります。

| 明治11年 | 1878年7月 | 「長崎測候所」創設(海星高付近?)、気象業務開始 |

| 明治20年 | 1887年4月 | 「長崎県立長崎測候所」と改称 |

| 明治31年 | 1898年8月 | どんの山の頂上付近に移転 |

| 昭和14年 | 1939年11月 | 国営に移管 |

| 昭和22年 | 1947年4月 | 「長崎海洋気象台」設置(現在地)、長崎測候所は併置 |

| 昭和24年 | 1949年6月 | 長崎測候所を廃止、長崎海洋気象台に併合 |

| 昭和46年 | 1971年2月 | 新庁舎完成 |

| 平成25年 | 2013年10月 | 「長崎地方気象台」と改称 |

最初は今の海星高校付近(標高30~40m)だったようです。19世紀末に標高約130mの「どんの山」頂上付近に移転しています。陸軍施設用地だった現在地に海洋気象台が置かれるのは戦後まもなくです。1971年は敷地内移転と思われます。

年平均気温と冬日日数

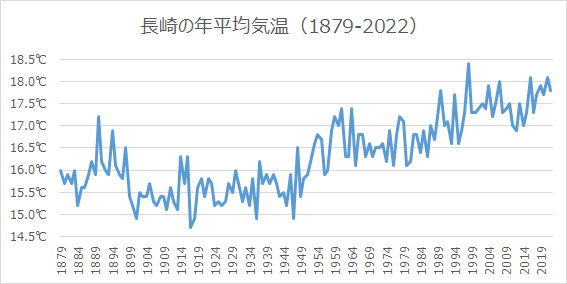

長崎のこれまでの最高気温は2013年に観測された37.7℃です。気象庁サイト「年ごとの値」のページでは、気温に関して1898年8月1日と1951年1月1日に赤線が表示されています。年平均気温は1951年以降のグラフが右肩上がりです。

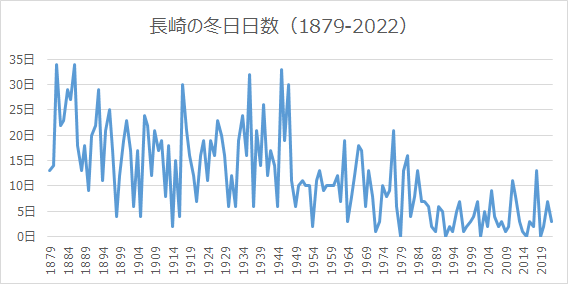

最低気温が氷点下となった冬日の日数をグラフ化してみました、1979年が最初の冬日ゼロですが、冬日は1990年代以降で一段少なくなっています。

2020~2022年の観測値

2020年の観測値は次のとおりです。平均気温と最低気温は高いほうから全国100位以内で、年較差も小さいほうから100位以内です。地震も少ない地域でもあります。

| 年降水量 | 2709.5ミリ | 214位 | /1293地点 |

| 年平均気温 | 17.7℃ | 71位 | /922地点 |

| 年最高気温 | 36.1℃ | 415位 | /922地点 |

| 年最低気温 | -0.3℃ | 92位 | /922地点 |

| 年較差 | 36.4℃ | 829位 | /922地点 |

| 年平均風速 | 2.3m/s | 378位 | /921地点 |

| 年日照時間 | 1974.3時間 | 219位 | /841地点 |

2021年の年平均気温は4回目の18℃台です。

| 年降水量 | 2203.5ミリ | 401位 | /1293地点 |

| 年平均気温 | 18.1℃ | 63位 | /921地点 |

| 年最高気温 | 35.7℃ | 363位 | /921地点 |

| 年最低気温 | -2.1℃ | 91位 | /921地点 |

| 年較差 | 37.8℃ | 811位 | /921地点 |

| 年平均風速 | 2.2m/s | 440位 | /920地点 |

2022年の降水量は1700ミリ台です。平年値は1894.7ミリですので、それほど雨の多い地域というわけではありません。

| 年降水量 | 1742.5ミリ | 488位 | /1285地点 |

| 年平均気温 | 17.8℃ | 64位 | /916地点 |

| 年最高気温 | 35.9℃ | 345位 | /916地点 |

| 年最低気温 | -0.3℃ | 61位 | /916地点 |

| 年較差 | 36.2℃ | 829位 | /916地点 |

| 年平均風速 | 2.2m/s | 420位 | /915地点 |

| 年日照時間 | 2015.1時間 | 290位 | /842地点 |

どんの山

さて、「どんの山」が気にならないわけではありません。1871年(明治3年)以降の70年ほど、正午を大砲の空砲で知らせる「午砲」のシステムが日本各地で展開されています。

午砲台が設けられたのは東京では皇居本丸跡、大阪では大阪城ですが、どうやら南蛮渡来のようです。長崎では測候所移転の5年後となる1903年(明治36年)10月に午砲台が設置され、1941年3月まで毎正午に「どん」が鳴り響いたようです。

このため、測候所があった山は「どんの山」と呼ばれています。新潟にも「ドン山」があり、どちらも山頂公園に大砲が残されています。

長崎の「どんの山」は車では行けず墓地の間を歩いて登っていくことになるようです。夜景(花火)スポットのようですが、そのアクセスの悪さから穴場なのだそうです。山頂にはトイレやベンチがあるそうですが、写真で見る限り照明が見当たりません。

路面電車なら新地中華街で下車、徒歩20~25分ということです。

コメント