【2024/03/19】2021年9月14日付で「富士山頂と昭和基地の気温の推移」と題して公開したページです。アップデートに伴い、昭和基地については「アフリカの南・南極昭和基地の年平均気温」のページに分割しました。

切り上げ3776mではない最高地点

気象庁職員は国家公務員のはずです。現状では山梨県の一部に寒冷地手当の適用があるものの、静岡県には寒冷地手当がありません。富士山頂の気象観測は1932年に始まっています。有人で通年観測していましたが、2004年に無人化されて以降は気温と日照の観測(日照は夏季のみ)です。

測候所跡にある標高3774.9mの電子基準点です。

山頂の三角点は地理院地図では3775.5mです。2002年の国土地理院の再測量で、この二等三角点は3775.6mとされましたが、この数字は地理院地図には反映されていません。なお、2002年の再測量では剣ヶ峰最高地点は3776.2mだったそうです。

気温の推移

富士山の最高気温は1942年8月13日に観測された17.8℃です。2020年の観測値は次のとおりです。

| 年平均気温 | -5.2℃ | 922位 | /922地点 |

| 年最高気温 | 14.9℃ | 922位 | /922地点 |

| 年最低気温 | -30.1℃ | 907位 | /922地点 |

| 年較差 | 45.0℃ | 292位 | /922地点 |

| 年日照時間 | 332.3時間 | 841位 | /841地点 |

2023年の観測値は次のとおりです。日照時間は7月と8月の62日間の数値です。2か月で464時間ならかなり多いほうです。

| 年平均気温 | -4.9℃ | 919位 | /919地点 |

| 年最高気温 | 16.1℃ | 919位 | /919地点 |

| 年最低気温 | -36.1℃ | 919位 | /919地点 |

| 年較差 | 52.2℃ | 128位 | /919地点 |

| 年日照時間 | 464.6時間 | 847位 | /847地点 |

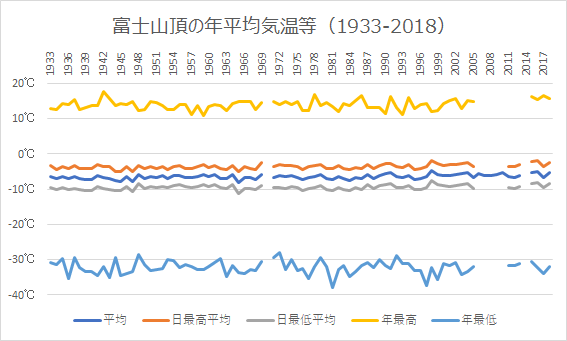

平均気温等の推移をグラフ化しました。欠測の多い年(気象庁サイトの]印)はブランクにしましたのでスカスカですが、年平均気温は1998年の-4.6℃が1位です。2位が2016年、3位が2020年、4位タイが2015年と2010年、6位タイが2018年ですので、温暖化の傾向は富士山でも見られます。

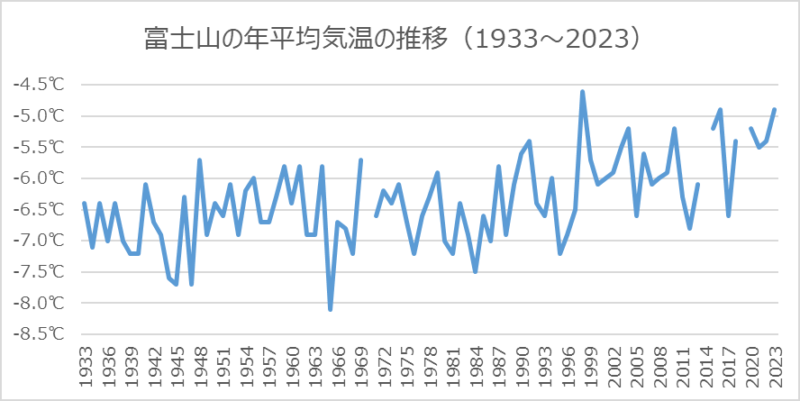

改めて年平均気温だけグラフ化してみました。2023年のマイナス4.9℃は観測史上2位タイでした。

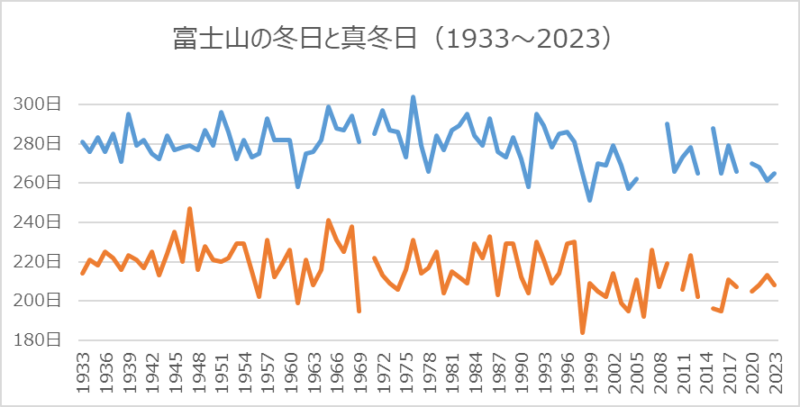

冬日と真冬日の日数は次のような推移です。当然のように低下傾向です。

レーダードーム

富士山では測候所時代の1966年9月25日に最大瞬間風速91.0m/sを観測しています。1960年代に90m/sを測れる風速計があったというのも驚きですが、この1966年9月25日には2つの台風が日本に上陸しています。

台風24号が高知県安芸市付近に上陸したのが午前10時頃で、台風26号はそれより早く午前0時過ぎに御前崎の西方に上陸しています。91.0m/sが何時に観測されたのかわかりませんが、ルート的には26号がもたらした日本最高記録なのでしょう。山梨県内では170名以上の死者・行方不明者が出ています。

さて、1964年8月に設置された富士山レーダーは1999年に運用が終了し、麓の富士吉田市立富士山レーダードーム館に移設されています。

私が富士北麓球場に行ったのは2002年でした。あいにくレーダードーム館は2004年にオープンした施設ですので、試合が中止になった場合の予備カードではありませんでした。

コメント